【体験談】急性期の入院中に家族が対応した4つの制度と保険|傷病手当・障害年金・入院給付金・高度障害保険金

夫が急性心筋梗塞で倒れ、ICUを経て急性期病院に入院。

意識が戻るかどうか分からない状況の中で、ただ祈るように過ごす毎日でした。

そんな中でも、現実的に向き合わなければならなかったのが、「制度や保険の手続き」です。

本記事では、私たち家族が急性期の入院中に対応した「4つの申請」について、実体験をもとに流れをまとめました。

✅ 傷病手当金(会社経由)

✅ 障害年金(公的制度)

✅ 入院給付金(民間保険)

✅ 高度障害保険金(民間保険)

「家族として何をすればいいのか分からない」と不安な方の参考になればうれしいです。

傷病手当金の申請体験|会社とのやりとりと家族の対応

急な入院で夫は仕事を休むことになり、私は会社の総務担当者に連絡を取り、傷病手当金の申請手続きを相談しました。

- 会社から傷病手当金の書類一式が郵送で届く

- 家族(私)が1・2枚目を記入

- 会社が3枚目を証明記入

- 4枚目(医師の意見書)は主治医へ依頼(病院の書類窓口経由)

病状が重く、夫本人が記入できない状況だったため、家族が代理で動く必要がありました。病院の診断書や書類の受付は時間がかかることもあるので、早めの依頼がおすすめです。

なお、夫が退職したあとは会社の証明(3枚目)が不要となり、1・2枚目を家族が記入、4枚目を主治医に依頼し、協会けんぽへ自分で郵送していました。書類の宛先や添付物は、協会けんぽの各支部によって異なる場合があるため、公式サイトで確認のうえ手続きしました。

障害年金の準備|電話予約・面談・必要書類の取得

夫が急性心筋梗塞で入院した際、急性期の段階から「いずれ障害年金の対象になるかもしれない」と考え、少しずつ情報収集を始めました。とはいえ、入院中は日々の対応で精一杯。無理のない範囲で、できることから準備していきました。

実際に行動に移したのは、脳梗塞の診断がつき、失語症や四肢麻痺といった後遺症が明らかになってからでした。急性心筋梗塞だけでは障害年金の対象にならないかもしれないという不安があり、後遺症の程度が見えてきたタイミングで、年金事務所への相談を決めました。

電話で予約を取り、必要書類を確認

最初に行ったのは、年金事務所への電話で初回相談の予約を取ることでした。

相談は基本的に予約制で、希望日時が埋まっている場合もあるため、早めの連絡がおすすめです。

予約時には、当日の持ち物や事前に用意しておくとよい書類、注意点などを丁寧に案内してもらえました。はじめての手続きで不安が大きかった私にとって、具体的なアドバイスがもらえたことは大きな安心材料でした。

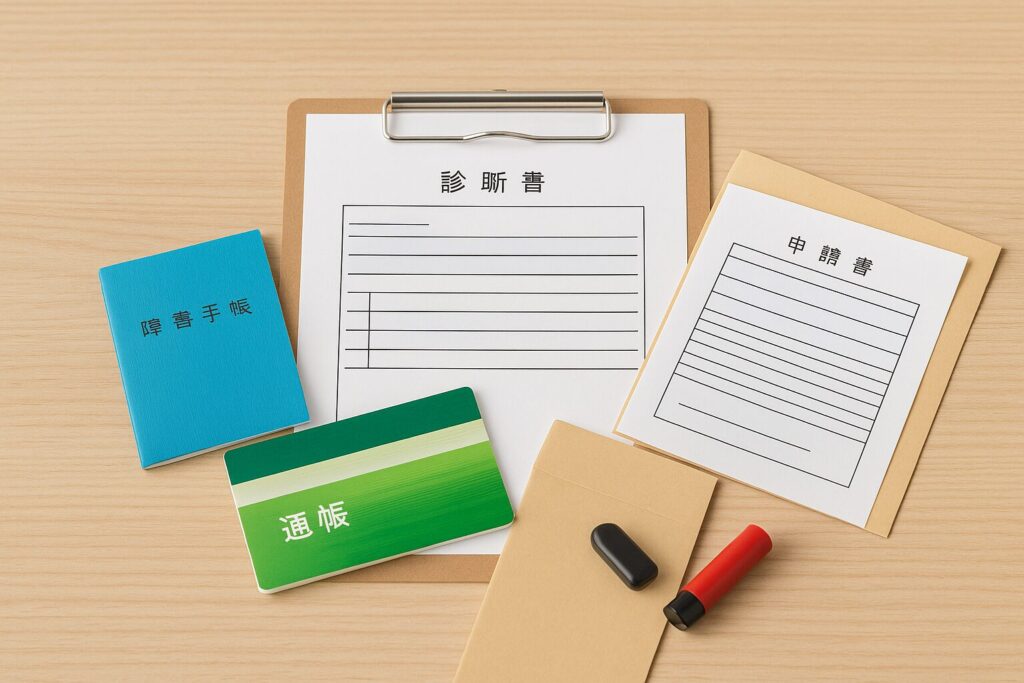

初回面談当日に持参した書類一覧

初回の面談当日は、以下の4点を持参しました:

- 夫の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証)

- 夫の年金手帳

- 医師の診断書(病名の記載あり:脳梗塞、失語症、四肢麻痺など)

- 私(代理人)の身分証明書・年金手帳

当日は、これらの書類をもとに状況を説明しながら、申請に向けての流れを相談しました。

「受診状況等証明書」は相談後に取得

「受診状況等証明書」は、初診の病院に作成してもらう必要がある重要な書類です。

私はこの書類について、初回相談のときに年金事務所で説明を受け、その場で専用の用紙をもらいました。

その後、用紙を持って初診の病院へ行き、担当医に記入を依頼しました。

費用については正確な記憶がないのですが、多くの医療機関では文書作成料がかかることがあるようです。

病院によって対応が異なるため、心配な方は事前に確認しておくと安心です。

相談のタイミングは「後遺症が明らかになってから」

急性心筋梗塞の発症直後から、「いずれ障害年金の対象になるかもしれない」と考えてはいましたが、実際に行動に移したのは、脳梗塞の診断がつき、後遺症が明らかになってからでした。

障害年金では、「どの病名・後遺症が原因でどの程度生活に支障が出ているか」が重要になるため、状態がある程度見えてから相談する方が、スムーズに進められることもあると実感しました。

詳しくはこちらの記事でも体験談をまとめています。

▶️ 症状固定から最短6ヶ月経過で申請|障害年金の申請手続き体験談

障害年金と一緒に受け取れる「障害年金生活者支援給付金」という制度もあります。

▶️ 申請してよかった!障害年金と一緒に受け取れた支援給付金

民間保険の入院給付金|条件・入院証明・給付確認

夫が入院した際、会社の健康保険に加えて、民間の医療保険(入院保障付き)にも加入していたため、そちらの申請手続きも行いました。

保険会社からは、所定の「入院証明書(診断書)」様式が送付され、病院に記入を依頼する流れとなりました(※有料での発行でした)。

当時は、1回の入院期間が入院支払限度日数を超えていたため、

「これ以上の入院では保険金は支給されないのでは?」と不安になりましたが、

保険会社へ確認したところ、次のようなケースでは支給対象になる可能性があると教えてもらいました。

- 180日以上空けての再入院の場合は「新たな入院」とみなされることがある

- 病名が異なれば、同一期間でも別枠で支給される場合がある

こうした条件は保険会社や契約内容によって異なるため、早めに問い合わせてみることをおすすめします。

保険会社とのやりとりや書類手配も、入院中の家族が行うことになります。

当時は「入院証明書の発行に時間がかかる」「記入料金がかかる」など、思っていたより手続きに時間がかかったため、できる範囲で早めに動いておいてよかったと感じました。

高度障害保険金の申請|支給条件・タイミング・保険会社とのやりとり

夫が急性期病院で胃ろう造設を受けたあと、加入していた生命保険の「高度障害保障」に該当するかを確認することにしました。

- 保険会社に連絡し、指定の診断書用紙を郵送で受け取る

- 担当医に診断書を依頼(有料)

- 書類を提出後、保険会社の訪問調査が実施(家族の立ち会いなし)

このときは「高度障害に該当せず」との判断で、診断書作成料のみが後日振り込まれました。

ですが――

その後、回復期病院に転院して半年が経過し、再度保険会社へ申請。今度は「高度障害」に該当すると認定され、

- 保険金の支払いが決定

- 今後の保険料支払いも免除(払込免除)

という結果になりました。

初回で該当しなかった場合でも、症状が固定された後にあらためて申請したところ、我が家の場合は「高度障害」に認定されました。

ただしこれは、あくまで一例であり、保険会社ごとの基準や医師の判断などによって異なるケースも多いと思います。再申請を検討する際は、保険会社に直接相談するのが安心です。

【まとめ】急性期入院中に家族ができた4つの準備|申請・保険・年金の体験談

入院中はただただ回復を願う日々でしたが、「家族として今できることは何だろう」と考えて行動していたことが、あとから振り返って本当に助けになりました。

当時、準備しておいてよかったと感じたのが、次の4つです。

✅ 傷病手当金(会社経由)

仕事を休んでいる間の生活費の支えになりました。

会社とのやりとりや必要書類の提出は、家族がフォローしました。

✅ 障害年金(公的制度)

申請に時間がかかる制度のため、早めの相談と準備がカギでした。

病状固定の前から年金事務所に相談し、書類取得や面談予約を行いました。

✅ 入院給付金(民間保険)

入院日数に応じて給付金が支払われる保険です。

医師の証明書や診断書を用意し、手続きを進めました。

✅ 高度障害保険金(民間保険)

高度障害と認定されると、保険料が免除され、まとまった保険金が支払われます。

介護生活の見通しを立てるうえで、大きな支えになりました。

これらの制度や保険は、申請しなければ受け取れない「申請主義」のものが多く、

情報を知っているかどうかで、支援を受けられるかが変わってきます。

「今はまだ早いかも…」と思う段階でも、知っておくだけで心の余裕が生まれ、

いざというときに迷わず動ける後押しになります。

同じような状況にある方にとって、この記事が少しでも参考や安心につながれば嬉しいです。

よろしければ、関連記事もご覧ください▼

✅ 症状固定から最短6ヶ月経過で申請|障害年金の申請手続き体験談

✅ 申請してよかった!障害年金と一緒に受け取れた支援給付金

✅ あきらめなくてよかった…!夫の傷病手当金が増額された体験談