【急性期・ICU体験談】夫が心筋梗塞で倒れた日と、家族が意識不明の中でできた3つのこと|命をつなぐ初期対応の記録

ある日突然、夫が心筋梗塞で倒れました。

救急搬送され、ICUでの治療が始まりましたが、意識は戻らず──

「このまま目を覚まさなかったらどうしよう」そんな不安で胸がいっぱいだった日々。

何もできない自分がもどかしくて、ただ祈ることしかできなかった中でも、

私たち家族にしかできない2つのことがありました。

この記事では、ICUで夫を見守った私が感じたこと、

そして“命をつなぐためにできたこと”を体験ベースで綴っています。

同じように、不安な時間の中にいる誰かの心に、そっと寄り添えたら幸いです。

突然の発症と救急搬送|命をつないでくれた周囲の人たち

ある日、夫が職場で急に倒れました。診断は「急性心筋梗塞」。

その場に居合わせた職場の方が異変に気づき、すぐに心臓マッサージを始め、近くの施設からAEDを借りてきてくださり、119番通報まで迅速に行ってくださいました。

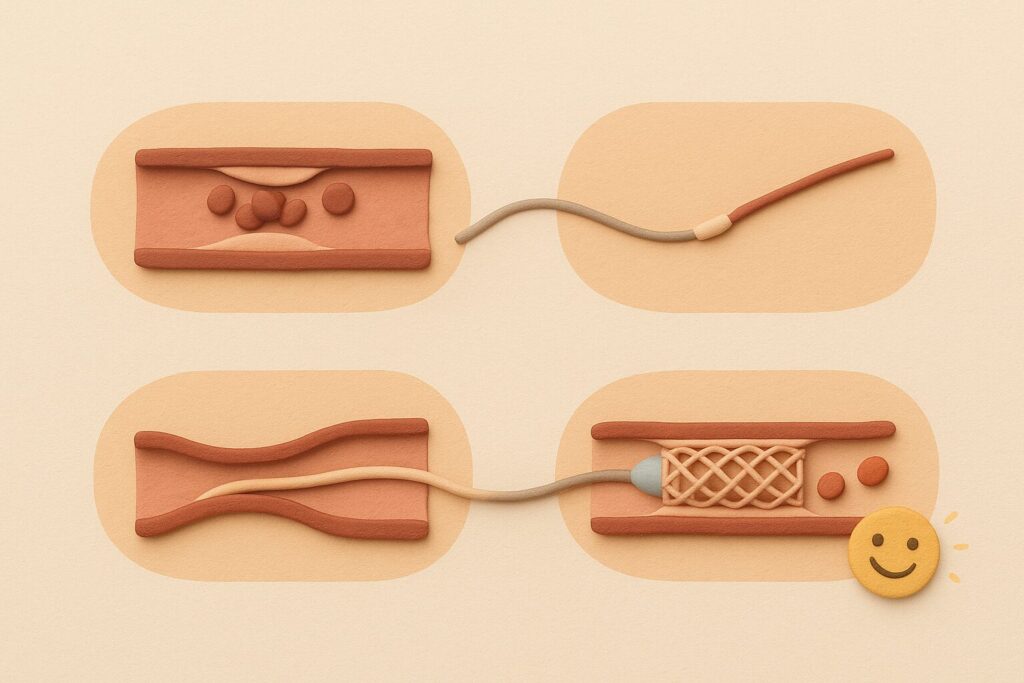

すぐに救急車が到着し、夫は急性期病院へ搬送。詰まった血管にはカテーテル治療が施され、一命を取り留めました。

その後すぐにICUへ。意識が戻らないまま、人工呼吸器と経鼻栄養の処置が始まりました。

ICUで問われた“過去の治療歴”|命に関わる情報を把握しておく大切さ

「ご主人の体内に留置されているステントの種類はわかりますか?」

実は、夫は私と出会う前にも心筋梗塞でカテーテル治療を受けていました。そのときに体内に留置されたステントの詳細が分からなければ、今回の治療にリスクが伴うというのです。

私は、病名やおおよその時期までは把握していたものの、「どの医療機関で」「どのドクターに」「どのような治療を受けたか」までは知りませんでした。頭が真っ白になり、どうしたらいいのか分かりませんでした。

すぐに、当時のことを知っていそうな夫の友人に連絡。すると、その友人が治療を受けた病院名、治療時期、担当医の名前まで教えてくれました。

病院同士で診療情報提供書をやりとりしてくださり、ステントの詳細が明らかになり、ようやく治療が進みました。

このときの教訓はひとつ。「パートナーの医療歴は、治療に直結する情報として記録しておくべき」だということです。

病名や時期だけでなく、「どこで」「どのドクターに」「どのような治療を受けたのか」まで、メモとして残しておくことが、いざというときに命をつなぐカギになると実感しました。

気管切開か?家族としての選択

夫の意識が戻らないまま、入院から2週間が経過しました。そんなある日、主治医から静かに、しかしはっきりと伝えられたのです。

「◯日までに自発呼吸が見られなければ、気管切開を行います」

命をつなぐための大切な処置であることは、もちろん理解していました。それでも私は、どうしても首を縦に振ることができませんでした。

「もう少しだけ、時間をください。まだ、その決断をするのは早すぎる気がするんです」

私は、覚悟をもってそう伝えました。

もし夫が、今もどこかで意識を取り戻そうとしているなら――。この判断が、その一歩を妨げてしまうかもしれない。そんな直感のようなものが、私の背中を押したのです。

そして、その「もう少し」が奇跡を呼びました。

気管切開が予定されていた前日のこと。

ICUの看護師長さんが、私に笑顔でこう伝えてくれました。

「ご主人、自発呼吸が確認できました。人工呼吸器も外せています。意識も、少しずつ戻ってきていますよ」

その瞬間、胸につかえていた不安と張りつめた緊張が、一気にほどけました。

もちろん、まだ予断を許さない状況ではありましたが、「夫が戻ってきてくれた」と、私ははっきり感じることができたのです。

家族のケアが“回復の兆し”に結びついた奇跡

夫がICUで意識不明だったとき、私たち家族ができたことは、ほんの少しだけですが、3つありました。

1つ目は、音楽を聞かせること。

病室では、好きだったクラシック音楽や、家でよく流れていたJ-POPのピアノアレンジを流していました。

耳からの刺激が、脳に届くこともあると聞き、CDプレーヤーとヘッドホンを病室に持ち込みました。

音が届いているかどうかはわからないけれど、少しでも安心できるようにと願いを込めて。

2つ目は、声をかけること。

「大丈夫だよ」「待ってるからね」

時々、子どもたちの声も録音して再生しました。

ほんの一言でも、私たちの声が届くことを願って。

名前を呼ぶと、まぶたが少し動いたような気がすることもありました。

そして3つ目は、手や足をさすること。

これは当時、自然にやっていたことで、今振り返るととても大切だったと思います。

特に、チューブにつながれていない足は、意識が戻るまでの間、ほとんど毎日、両足を優しくさすっていました。

この時はまだ、拘縮(手足が硬くこわばる状態)は出ていない頃で、

皮膚を通した刺激やぬくもりが、きっと夫にも伝わっていたと信じています。

看護師さんに教わったわけではなく、「してあげたい」という気持ちが先にありました。

音楽、声、ぬくもり――。

どれも目に見えないけれど、意識の深いところにきっと届いている。

そんな想いで、毎日できることを続けていました。

現実とのギャップ|当初の見通しと実際

医師からは「3週間ほどの入院で職場復帰も可能」と言われていました。しかし、現実は想像以上に厳しいものでした。

夫はエクモ(体外式膜型人工肺)によって命を取り留めたものの、頭部のCT検査では脳梗塞の所見が見つかり、「命に別状はないが、後遺症は残る可能性が高い」と説明されました。

当初の見通しとのギャップに、何度も現実を受け止めきれず涙を流しましたが、それでも「生きていてくれた」ことが何よりの希望でした。

ICUで意識が戻らない家族を見守る時間にできること

ICUで眠っている家族をそばで見守る日々。

長く感じる時間のなかで、「自分には何もできない」と思ってしまうこともあるかもしれません。

でも、

やさしく声をかけること。

好きだった音楽を静かに流すこと。

手や足をそっとさすること。

どれも、身近な人だからこそできる、心のケアだと思っています。

私自身、この小さな関わりが希望につながると信じて続けてきました。

そしてもうひとつ、いざというときに備えておきたいことがあります。

それは、日ごろから医療に関する情報を少しずつ整理しておくことです。

たとえば──

- 病名や治療を受けた時期

- 通っていた医療機関や、主治医の名前

- ステントなど体内に入っている医療機器の種類や位置

こういった情報をメモしておくだけでも、万が一のときに医療現場で役立つことがあります。

ICUでの治療が始まってからでは間に合わない場合もあるため、まだ元気な今のうちに備えておけると安心です。

こうした小さな準備やケアが、ふとしたときに、大きな支えになることもあると感じています。

まとめ|何もできないと思ったとき、家族にできたこと

この記事では、急性期の前半──夫が心筋梗塞で突然倒れ、ICUで意識が戻らないまま過ごした日々について綴りました。

夫が心筋梗塞で突然倒れ、ICUで意識が戻らないまま過ごした急性期の前半。

命を救う医療の中で、私たち家族は「ただ祈ること」しかできないように感じていました。

でも実際には──

● 声をかけること

● 音楽を聴かせること

● 手や足をやさしくさすること

この3つの行動が、言葉が届かない夫に想いを伝える手段となっていたのだと思います。

自発呼吸の兆しが見えたあの瞬間。

それは、医療の力だけではなく、「きっとつながっている」と信じて関わり続けた家族の手のぬくもりが生んだ、小さな奇跡だったのかもしれません。

次回の記事では、急性期の後半──

・意識が戻ったあとの喜びと戸惑い

・「胃ろうを増設するかどうか」の決断に迷ったこと

・急性期病院でのリハビリ対応

・回復期病院がなかなか見つからなかったこと

こうした出来事を通じて感じた「回復への入り口」と、次のステージに向けた準備について、お話ししたいと思います。

同じように不安の中で、大切な人を支えている方の小さな支えになれたら幸いです。