症状固定から最短6ヶ月経過で申請|障害年金の申請手続き体験談

会社員の夫が急性心筋梗塞で倒れ、一命はとりとめたものの、脳に重い後遺症が残ってしまいました。突然の出来事に私たち家族は戸惑いながらも、必死で今できることを探し、行動してきました。

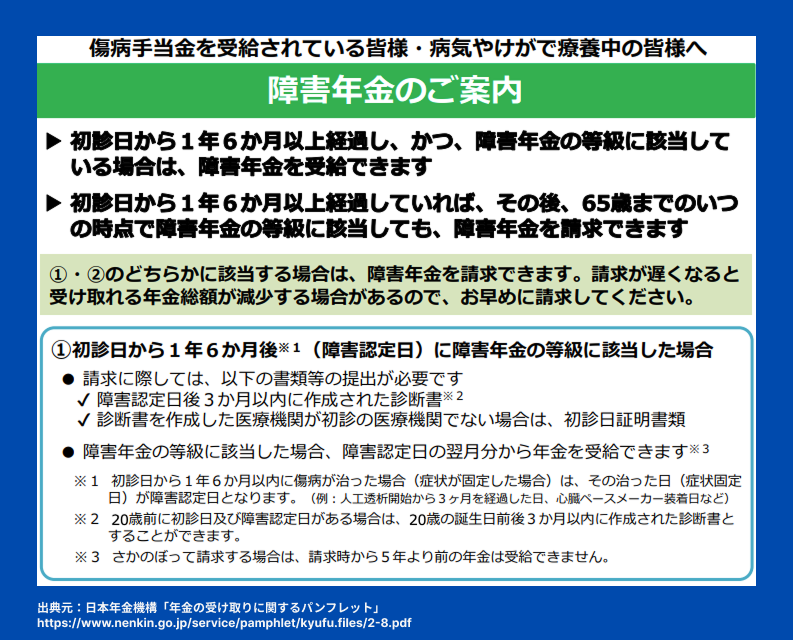

そんな中、頼りになった制度のひとつが「障害年金」です。一般的には「1年6ヶ月経過後」に申請できるものと知られていますが、夫の場合は主治医の診断により、なんと「6ヶ月で症状固定」と認定され、申請が可能になりました。

この記事では、私たち家族が実際に行った手続きの流れや感じたことを、できる限りわかりやすくシェアしたいと思います。

はじめに

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できる公的年金制度です。

当時、夫は協会けんぽから傷病手当金を受給中でしたが、「この療養生活、いつまで続くんだろう…」と先の見えない不安がありました。

インターネットで障害年金について検索しても、制度の仕組みや手続きは難しく、「我が家の場合はどうなの?」とモヤモヤした気持ちばかりが募っていました。

そこで、思い切って年金事務所に電話をして、相談の予約を取りました。

年金事務所で初回の相談

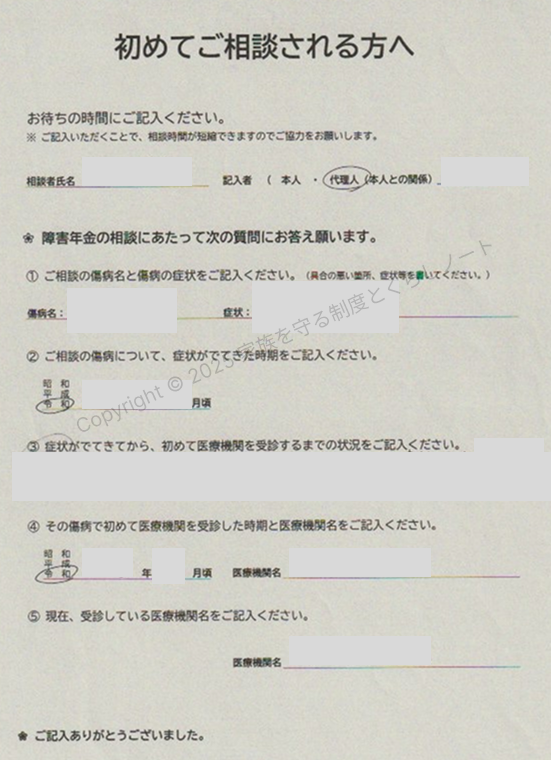

予約から3週間後、私は年金事務所へ。夫は入院中だったため、私ひとりで訪問しました。

持参したもの:

- 夫の身分証明書(マイナンバーカード・免許証)

- 夫の年金手帳

- 医師の診断書(病名の記載があるもの)

- 私の身分証明書、年金手帳

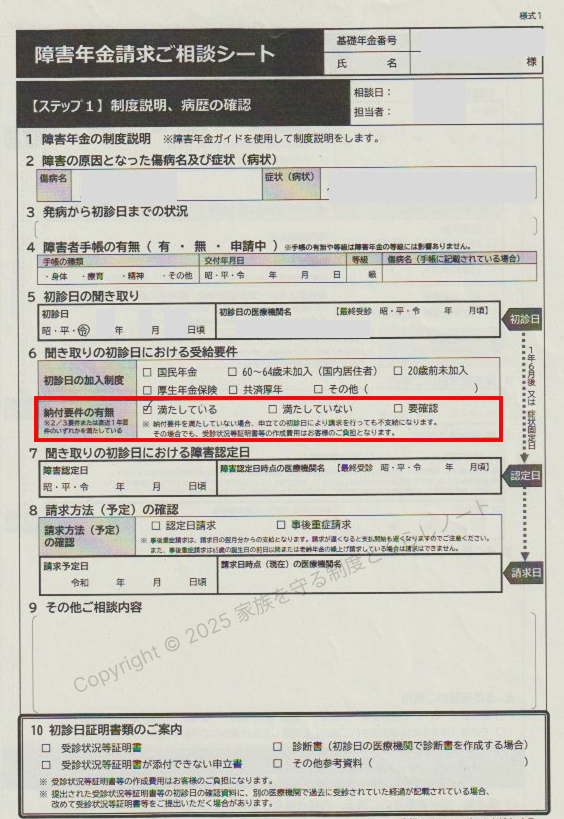

受付で相談シートを記入し、面談がスタートしました。

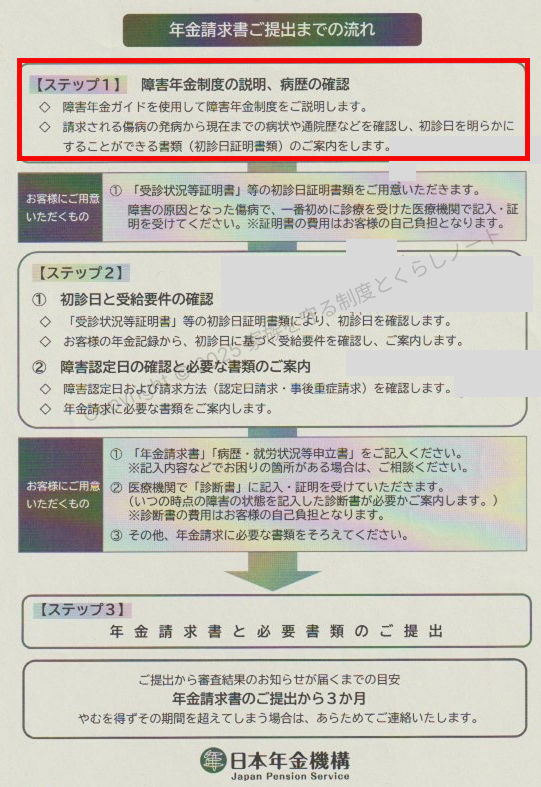

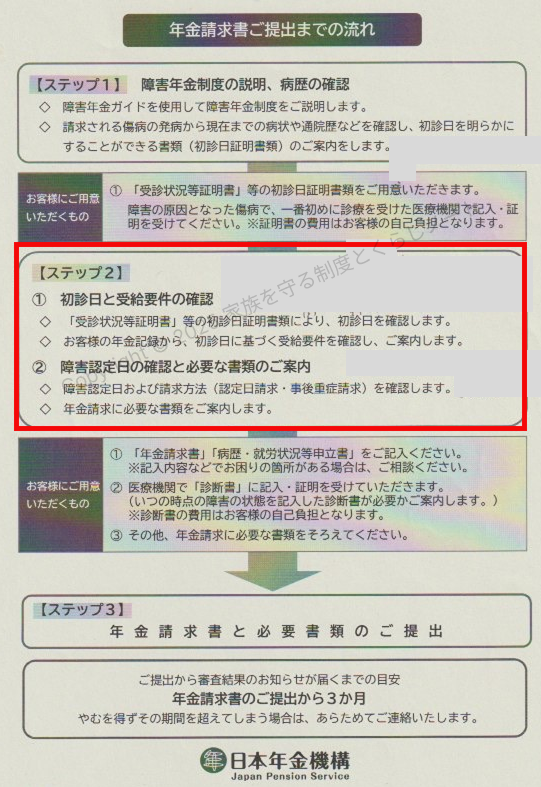

【ステップ1】障害年金制度の説明、病歴の確認

担当の方がとても丁寧に、制度の仕組みや手続きの流れを説明してくださいました。

夫の加入状況を確認してもらったところ、初診日における受給要件は満たしているとのこと。まずはひと安心です。

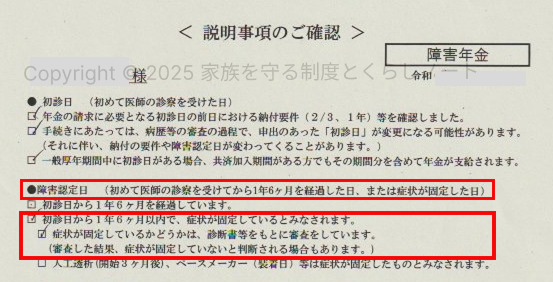

障害認定日の考え方:最短6ヶ月経過後に申請できるケースも!

障害年金の認定日は「初診日から1年6ヶ月後」と思っていましたが、病名や症状によっては「症状固定日」が認定日になることもあるそうです。

つまり、主治医が「この時点で回復は見込めない」と判断すれば、6ヶ月で申請可能なケースもあるということ。これは大きな発見でした!

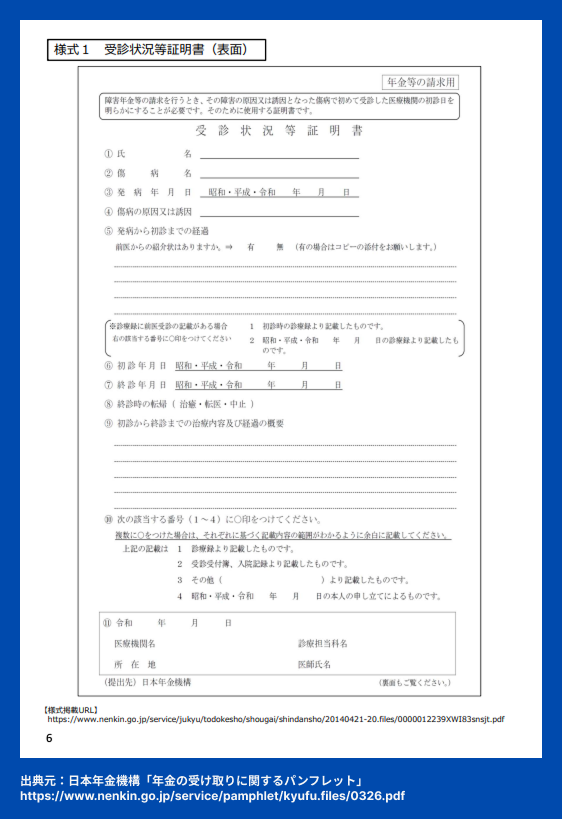

受診状況等証明書の準備

次に準備するのは「受診状況等証明書」。これは初診日を証明する重要な書類です。

病院の相談員さん経由で主治医にお願いし、書類を作成してもらいました。

症状固定の確認方法について

夫は回復期病棟での入院中。主治医に相談し「症状固定」の診断がついたことで、次のステップに進むことができました。

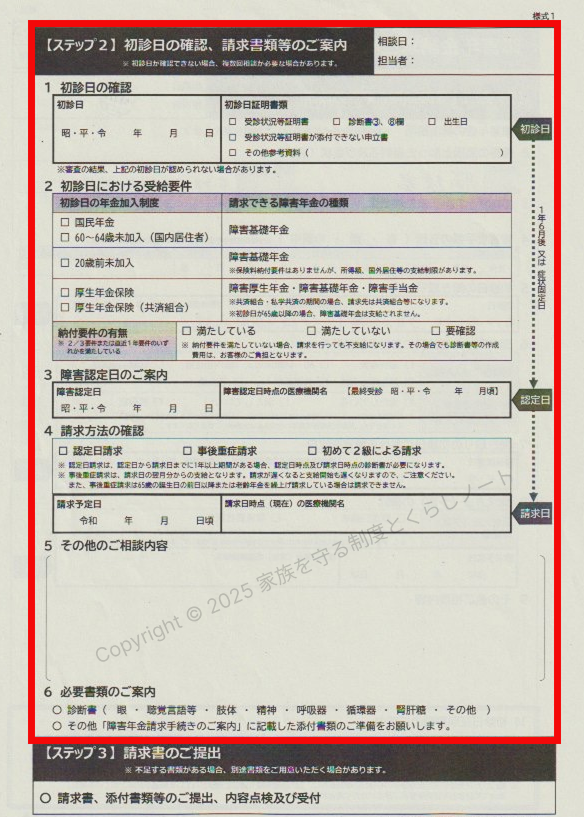

【ステップ2】初診日と受給要件の確認/必要書類の案内

再度、年金事務所に訪問。前回の内容をふまえ、提出する書類の詳細を丁寧に説明していただきました。

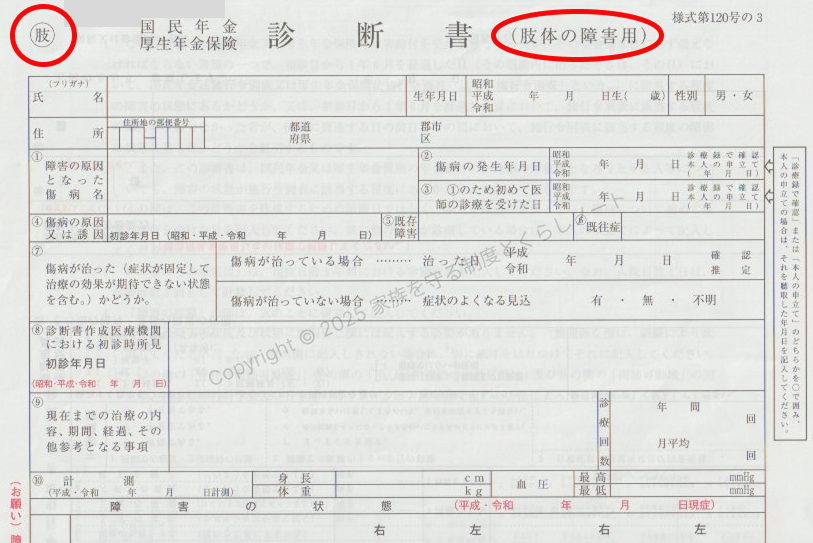

医師に障害年金診断書の作成を依頼する

「肢体の障害用」の診断書を主治医に作成依頼。A3サイズ両面の記入で、受け取りまで2ヶ月。費用は自費で1万円超でした。

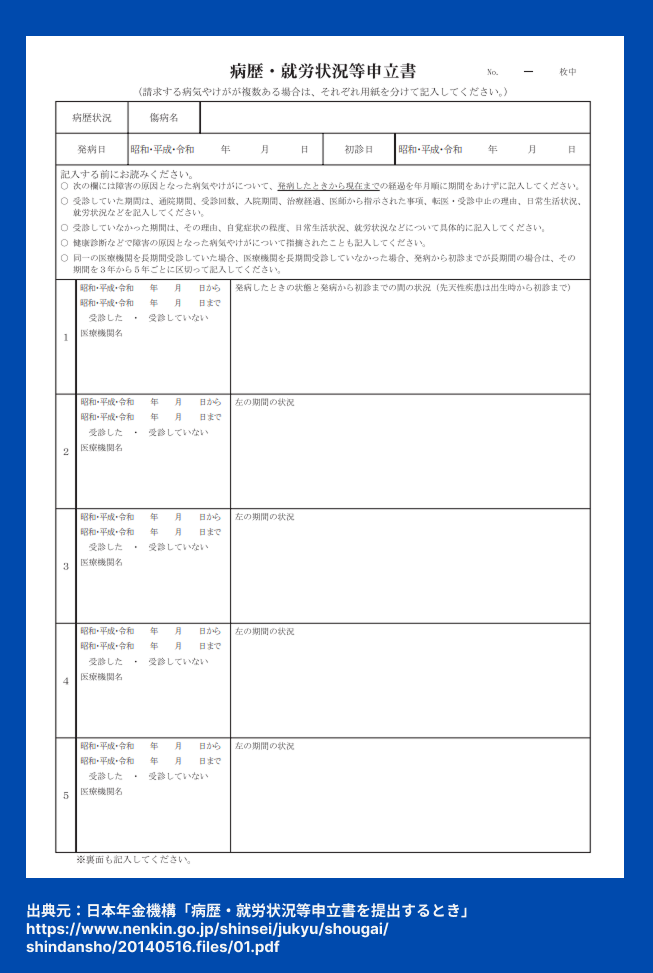

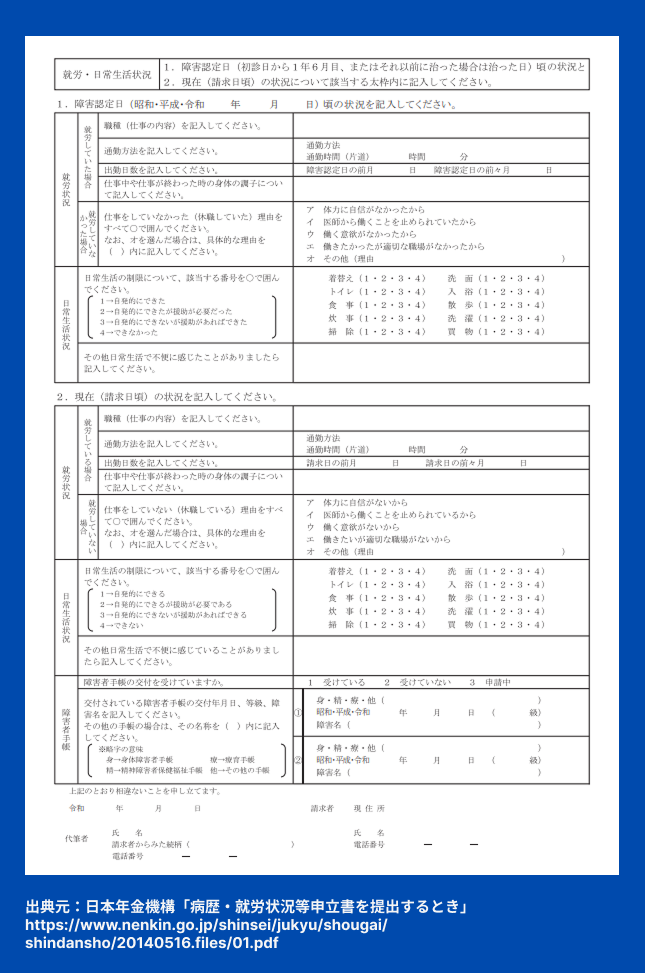

病歴・就労状況等申立書を代筆する

夫は自筆が難しかったため、私が代筆。時系列にまとめるため、手帳や診療記録を何度も見返しました📖

【ステップ3】年金請求書と必要書類の提出

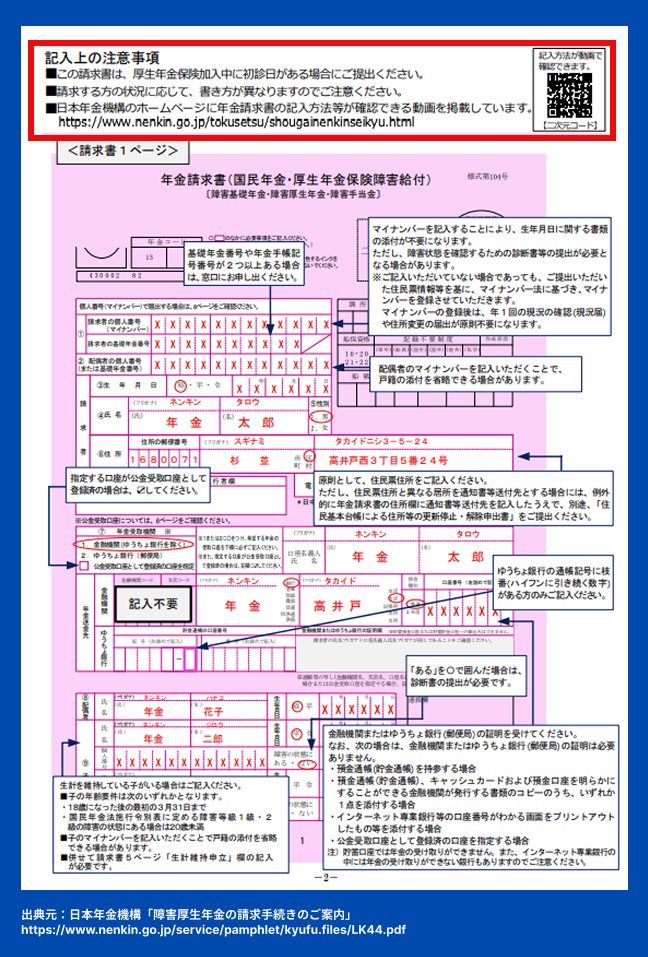

請求書類の記入欄が多く、下書きをして持参。年金事務所の方と一緒に確認しながら清書し、無事に提出しました。

障害年金書類の提出完了!

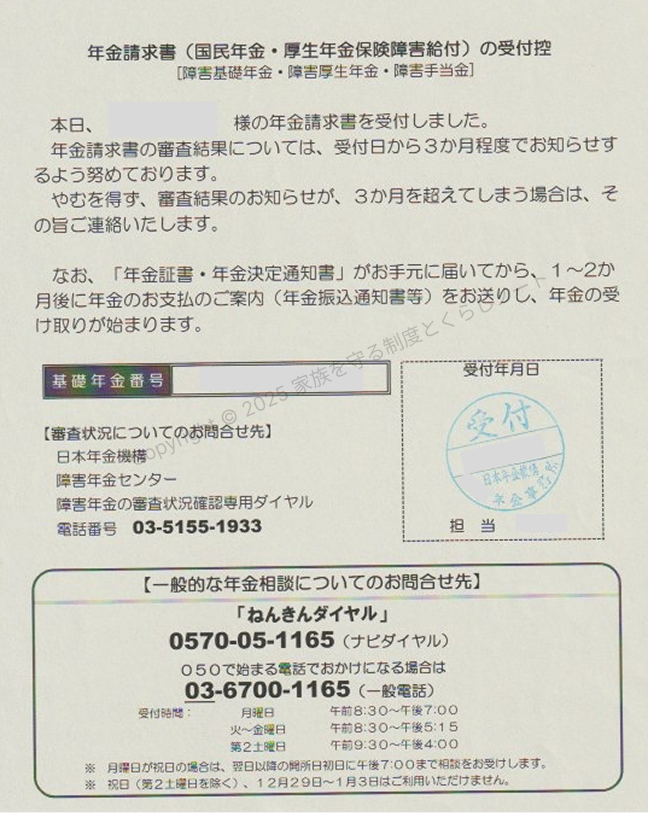

初回の相談から約7ヶ月後、ようやく提出完了。 結果通知が届いたのは、それからさらに6ヶ月後でした。

併給時の注意点:傷病手当金の返納手続き

傷病手当金と障害年金が併給される場合の注意点として、返納の手続きがあります。

障害年金の受給が決定すると、傷病手当金として受け取った金額が重複している期間、症状固定の月からさかのぼって協会けんぽへ返納することになります。

このデメリットについては、事前にネット検索で調べて心の準備はしていたものの、返納する金額が障害年金初回振込額のほぼ全額で驚きました。

初回に振り込まれる障害年金は、そのまま協会けんぽへお返しするものだと考えていてちょうど良い感じです。

うっかり振り込まれた障害年金を使ってしまったら、大変なことになっていました。 併給される可能性がある方は、くれぐれもお気をつけください。

さいごに

わからないことが多く、不安もたくさんありましたが、年金事務所の担当の方のサポートのおかげで無事に申請を完了することができました。おかげさまで手当が途絶えることなく、夫が療養に専念でき経済的な面で大変助かりました。

傷病手当金と障害年金が重複する期間の併給調整については、事前に準備をしておくことで、高額な返納請求にもあわてずに対応できました!!

障害年金の申請には個人差があり、今回の記事はあくまで我が家の場合ではありますが、相談〜申請の流れなどを事前に把握しておくことでスムーズに手続きできるかと思い投稿させていただきました。 この経験が誰かのお役に立てれば幸いです。

※この記事は、以前クローズドなコミュニティ内で公開した内容を再編集したものです。