【介護費が3倍に?】65歳で「負担割合証」が変わる理由と不安への備え方

介護費の自己負担が突然増える理由とは

65歳になると、介護保険の「負担割合証」によって自己負担額が変わることがあります。 この証書には、介護サービスの自己負担が「1割・2割・3割」のどれになるかが記載されており、主に前年または前々年の所得で判定されます。

そのため、現時点で収入が少なくても、過去の所得によって3割負担になるケースもあるのです。

本記事では、突然3割負担の通知が届いた私たちの体験をもとに、「なぜそうなるのか」「どうすれば安心できるのか」をわかりやすく解説していきます。

65歳で介護費が3倍に?「負担割合証」の仕組みと影響

3割負担の通知が届いた

「えっ、介護サービスが3割負担に…!?」 夫が64歳のときまでは、介護サービスの負担は1割で、なんとか家計の中でやりくりできていました。 しかし65歳を迎えた7月上旬、突然「3割負担」と書かれた割合証が届いたのです。

理由は、前年の所得が基準を超えていたこと。 すでに療養中でほとんど収入はなかったのに、「前年の収入」で判断された結果です。

たとえば、月1万円だった介護費が、3割負担では月3万円に。 この変化は、わが家にとってかなり深刻な支出増でした。

前年の所得で判定される?思わぬ影響に注意

介護費の負担割合は、収入の「今」ではなく「過去(前年・前々年)」で決まるため、収入が急変した家庭では思わぬ負担増になることがあります。

65歳未満でも介護保険が使える?特定疾病の対象とは

介護保険は原則として65歳以上の方が対象ですが、40〜64歳の方でも、特定の病気(※「特定疾病」といいます)により、要介護・要支援の認定を受けた場合は利用が可能です。

- がん(末期)

- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 関節リウマチ

- パーキンソン病

- 心筋梗塞後の心不全

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 骨折を伴う骨粗しょう症

我が家の場合、夫が入院中に脳血管疾患を発症し「特定疾病」と認定されたことで、65歳未満でも介護保険の対象となり、在宅介護サービスを利用できるようになりました。突然のことでしたが、この制度には本当に助けられました。

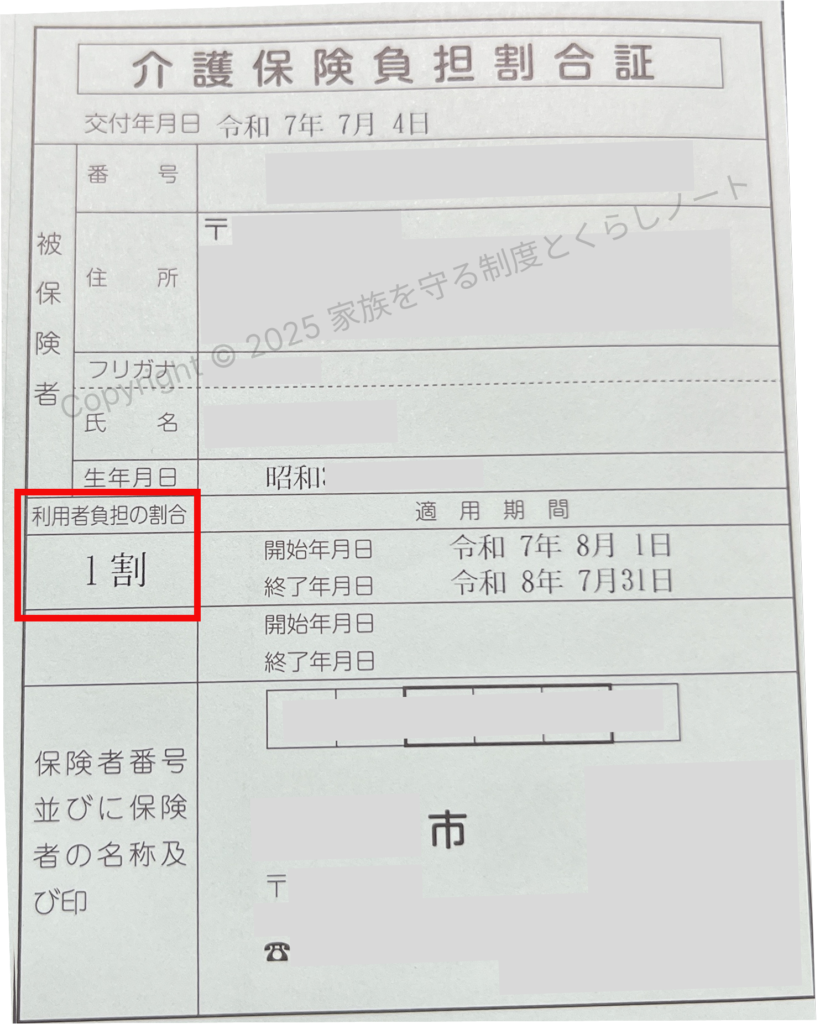

「介護保険負担割合証」とは?知っておきたい基本と注意点

負担割合証の内容とスケジュール

「介護保険負担割合証」は、65歳以上の方に毎年交付される通知書で、介護サービスの自己負担割合(1〜3割)が記載されています。

- 対象者:原則65歳以上の要介護・要支援認定を受けた方

- 発行時期:毎年7月下旬(有効期間:8月1日〜翌年7月31日)

- 表示内容:自己負担割合(1割・2割・3割)

- 判定基準:本人・世帯の前年・前々年の所得によって決定

1割・2割・3割の判定基準とは

一般的には「1割負担」が基本ですが、所得状況によって負担が増える仕組みになっています。

- 年収が160万円以上 → 2割負担

- 年収が340万円以上 → 3割負担

※実際の判定基準は自治体や世帯構成により異なるため、詳細は市区町村の介護保険窓口で確認ください。

実例紹介:要介護4・在宅介護で3割負担になったわが家

利用していた主な介護サービス

夫は当時、要介護4の認定を受け自宅での介護を続けていました。 利用していた主なサービスは以下の通りです。

- 訪問看護(週数回)

- 訪問診療(定期的な医師の訪問)

- デイサービス(週3〜4回、日中利用)

こうしたサービスのおかげで在宅での生活が可能になっていた一方で、自己負担もそれなりに発生していました。

見通しが立つと安心できる理由とは

市役所での相談でわかった「1割に戻る可能性」

市役所の介護保険担当窓口に相談したところ、担当の方がこう説明してくれました。

「前年または前々年の所得が影響していますが、次の見直しで1割に戻る可能性がありますよ。」

この一言に、どれだけ救われたか分かりません。 それまでは、いつまで3割負担が続くのか全くわからず、ただ漠然と不安な日々を過ごしていました。

でも、「次の更新で変わるかもしれない」と知ることで、負担が続く期間の目安がつき、どのくらいの貯蓄を取り崩せばよいのか、生活の見通しが立ったのです。

その後、夫はサポートの行き届いた環境で過ごすようになりましたが、今年8月からは再び1割負担に戻るという通知が先日届き、ようやく少し安心することができました。

不安を感じたらまずは相談。制度を知ることから始めよう!

介護の自己負担が急に増えたり、今の収入と比べて負担が重いと感じたときは、市区町村の窓口に相談してみるのも一つの方法です。「これって聞いていいのかな?」と思うことでも、窓口では丁寧に話を聞いてくれることがほとんどです。

在宅でも、離れた施設での生活でも、介護を支える家族には精神的にも経済的にも負担がのしかかります。だからこそ、使える制度を知って活用することで、「今できる介護」を無理なく続ける道が見えてきます。

迷いや不安があるときは、小さな疑問でも大丈夫。気軽に相談することが、安心への第一歩になるかもしれません。